「せっかく塗りかけネイルを挑戦したのに、なんだか汚く見える…」そんな悩みを抱えていませんか?実は、塗りかけネイル 汚いと検索する方の多くが、同じ6つのポイントで失敗しているんです。

でも安心してください。この記事を読み終わる頃には、サロン級の美しい塗りかけネイルを自宅で再現できるようになります。2025年最新トレンドも踏まえた完全攻略法をお届けしますので、今すぐ改善して写真映えする美しい指先を手に入れましょう。

- 塗りかけネイルが汚く見える6つの根本原因を明確に解明

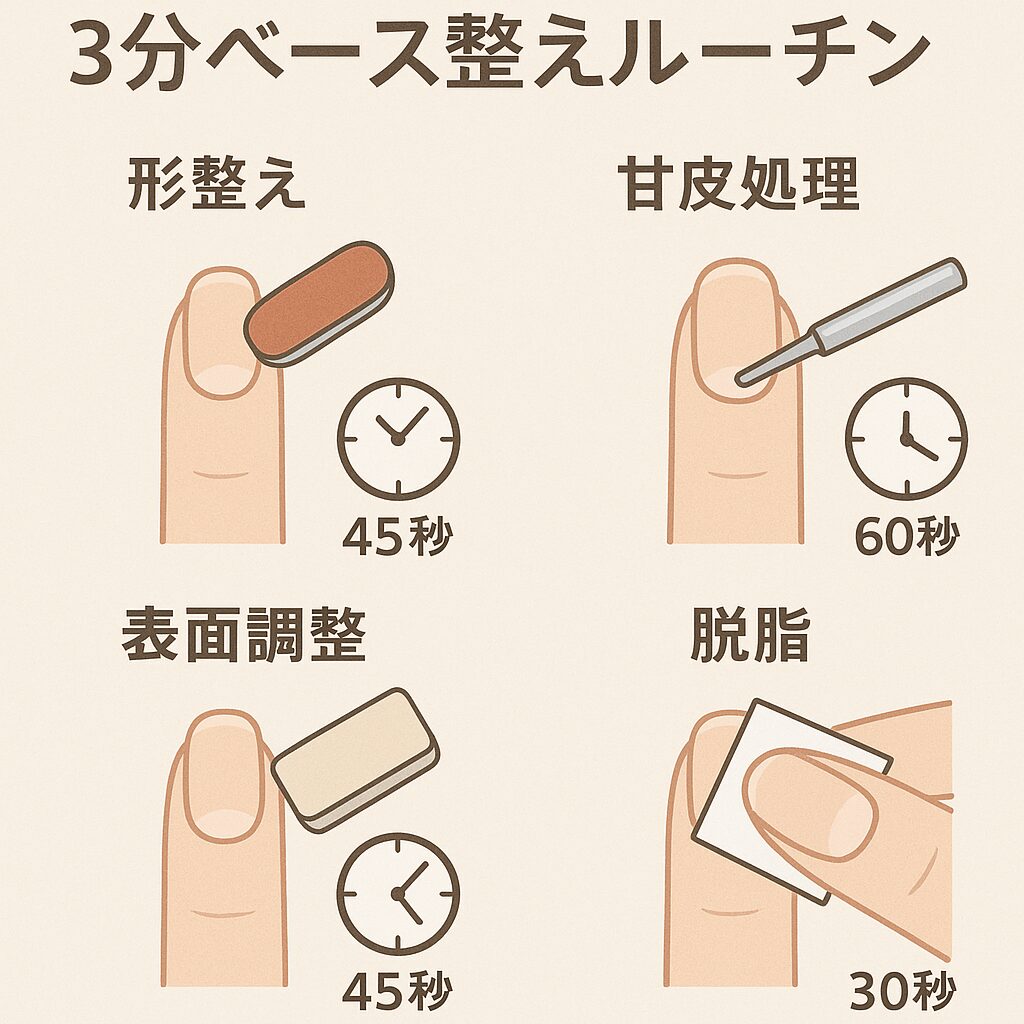

- プロ直伝の3分ベース整えルーチンで失敗を完全防止

- 60-30-10ルールによる迷わない配色レシピ24選を公開

「塗りかけネイルが汚い」に見える6つの理由(原因とNG例)

.jpg)

まずは、なぜあなたの塗りかけネイルが汚く見えるのか、その根本原因をしっかり把握しましょう。実は、多くの人が同じポイントでつまずいているんです。原因が分かれば対策も簡単になりますので、一緒にチェックしていきましょう。

1. 色選びのコントラスト&彩度設計ミス

最も多い失敗原因が色の組み合わせです。塗りかけネイルは「透け感」や「ぼかし」が命なのに、明度差が大きすぎる色を選んでしまうと境界が浮いて汚く見えてしまいます。たとえば、ビビッドレッドとホワイトの組み合わせはコントラストが強すぎますし、黒と黄色では彩度の差が激しすぎて不自然になります。

解決策としては、明度差を3段階以内に抑えることが重要です。同一色相内での濃淡変化を基本として、マグネットネイルとの組み合わせを考える場合は中彩度のアースカラーを選ぶのがコツです。ちなみに、2025年のトレンドカラーであるモカムース系なら、失敗する確率がグッと下がりますよ。

2. エッジ処理(ネイルのふち)が甘い/はみ出し・ムラ

ネイルのふち 汚い問題の9割は、エッジキャップの不備が原因です。塗りかけデザインは輪郭が曖昧な分、爪の輪郭線がシビアに見られてしまいます。特に甘皮周りへのはみ出し、サイドウォールの塗り残し、爪先端の断面未処理は致命的です。

プロのエッジ処理では、甘皮から1mm内側をキープし、サイドは爪の角度に沿って自然にカーブさせ、先端は必ず断面まで包み込みます。実は、このちょっとした丁寧さが仕上がりの美しさを大きく左右するんです。最初は時間がかかっても、慣れれば自然にできるようになりますから安心してください。

3. 透け・境目のぼかし不足(ラメ・マグネットの置き方)

塗りかけの「ニュアンス感」を出すには、境界線を自然に消す技術が不可欠です。ここを手抜きすると「ただの塗りムラ」になってしまいます。クリアジェルで3回に分けてグラデーションを作り、ラメは粒径を使い分け(粗ラメから微粒子の順)、マグネットは光の流れる方向を統一するのがコツです。

特に2025年トレンドのうずまきマグネット塗りかけでは、マグネット棒を2mm浮かせて操作し、3秒間同じ位置をキープすることで美しい光の流れが生まれます。複数方向より一方向の方が上品に仕上がりますので、覚えておいてくださいね。

4. 厚み・フォルム管理(根元/先端のバランス崩れ)

セルフネイル 汚い人の共通点は、フォルム(爪の形)への意識不足です。塗りかけデザインは厚みが不均一になりやすく、指先とのバランスが崩れがちなんです。理想的な厚み配分は、根元を薄く(ベースの1.5倍程度)、中央をやや厚く(メイン色をしっかり発色)、先端を薄く収束(自然な透け感)させることです。

総厚みは自爪の1.5から2倍以内に収め、根元は段差を避けるため薄く、中央は強度確保のため最も厚く、先端は自然な仕上がりのため薄く仕上げます。このメリハリがあることで、指先全体が美しく見えるんです。

5. ベース準備不足(油分・甘皮・サンディング)

どんなに上手に塗っても、下地準備が甘いと1週間で汚く見えてしまいます。特に塗りかけネイルは、境界部分の密着不良が目立ちやすいデザインです。脱脂にはエタノールまたはジェルクリーナーで油分除去を30秒、甘皮処理はプッシャーで軽く押し上げを1分、軽いサンディングは240番バッファーで表面を整えを1分30秒で完了させる「3分ベース整えルーチン」を身に付けましょう。

実は、このベース準備の丁寧さが、後々のネイルの持ちを大きく左右します。面倒に感じるかもしれませんが、3分投資するだけで仕上がりが劇的に変わりますから、ぜひ習慣にしてみてください。

6. 光の捉え方ミス(トップの光沢・硬化ムラ)

塗りかけネイルの美しさは光の反射で決まります。硬化ムラがあると、部分的にツヤがなくなり「くすんだ印象」になってしまうんです。LEDライトで各指30秒(仮硬化15秒×2回でも可)、親指・小指は個別に硬化し、トップジェルは薄く均一に塗布(厚塗り厳禁)することで、均一な美しい光沢が生まれます。

硬化時に指が熱くなる場合は、LEDライトの出力を下げるか、仮硬化を活用してください。完全硬化の見極めは、表面を優しく押して弾力がなければOKです。ベタつきは正常な状態ですから心配いりません。

成功する基本:必要な道具と下準備チェックリスト

美しい塗りかけネイルを作るためには、適切な道具選びと下準備が欠かせません。ここでは、ジェルネイルとポリッシュそれぞれに適したアイテム選びのコツと、失敗を防ぐための準備手順をご紹介します。

ベース/トップの選び方(ジェル/ポリッシュ別)

ジェルネイル用のベースには、密着力重視のプライマー系(ノンサンディング ベースなど)を選び、トップには光沢持続型(硬化後の拭き取り必要タイプを推奨)を使用しましょう。一方、ポリッシュ用のベースにはリッジフィラー機能付き(凹凸を平滑化)を、トップには速乾性クイックドライを選ぶのがおすすめです。

実は、ベースとトップの選び方で仕上がりの美しさと持続性が大きく変わります。少し値段が高くても、品質の良いものを選ぶ方が結果的にコストパフォーマンスが良くなりますよ。

ブラシ種類と使い分け(平筆・アート筆・シリコンツール)

平筆(フラット)はメイン塗布・ベースカラー用で6から8mm幅、アート筆(ラウンド)は境界ぼかし・細部調整用で2から4mm、シリコンツールはマグネット操作・ラメ配置に使用し、スポンジはグラデーション作成に化粧用スポンジを活用します。

筆の使い分けができるようになると、作業効率が格段に上がります。最初は平筆とアート筆の2本から始めて、慣れてきたら用途に応じて追加していくのが良いでしょう。

下準備の手順(プレパ・甘皮・バフ・脱脂)

失敗を防ぐ「3分ベース整えルーチン」

形整え(45秒)では、爪切りからネイルファイルで形を統一し、長さは指先から1から2mmが黄金比です。甘皮処理(60秒)では、キューティクルオイル塗布後、プッシャーで押し上げますが、無理に切らないことで感染リスクを回避できます。表面調整(45秒)では、240番バッファーで軽くサンディングし、爪の自然なカーブを保ちます。脱脂(30秒)では、エタノール70%またはジェルクリーナーをコットンで各指2回拭き取ります。

この3分間のルーチンが、その後の作業を大きく左右します。面倒に感じるかもしれませんが、美しい仕上がりのためには欠かせない工程ですので、ぜひ習慣化してください。

硬化時間・熱さ対策の詳細解説

硬化時に指が熱くなる場合は、LEDライトの出力を下げるか、仮硬化(15秒×2回)を活用しましょう。完全硬化の見極めは、表面を優しく押して弾力がなければOKで、ベタつきは正常な状態です。硬化時間については、メーカー指定時間の±10秒で調整し、カラージェルは+15秒が安全です。

特に初心者の方は、硬化時間を守ることに神経質になりがちですが、多少の前後は問題ありません。大切なのは、しっかりと硬化させることです。

参考リンク:ホーム|厚生労働省

やり方完全版:工程別に「汚い」を回避(ジェル対応)

ここからは、実際の塗布手順を工程別に詳しく解説していきます。各ステップで「汚く見える」ポイントを事前に回避する方法をマスターして、プロ級の仕上がりを目指しましょう。

基本の塗りかけ(ワンカラー→擦りガラス風→ニュアンス)

ステップ1:色の置き方(乗せる→引く→ぼかすの順)

基本の塗布順序は、まずベース硬化を30秒行い、メインカラーを爪の中央から2/3程度に配置します。次に引き伸ばしとして筆で自然に境界をぼかし、仮硬化を15秒行います。最後に調整レイヤーとして、クリアジェルでなじませて完成です。

この「乗せる→引く→ぼかす」の3段階を意識することで、自然で美しいグラデーションが生まれます。急いで一気に仕上げようとすると失敗しやすいので、各段階を丁寧に行うことが重要です。

ステップ2:境界の消し方(クリアジェル/薄め液/トップで均し)

プロの境界処理テクニックとして、クリアジェルぼかし法があります。メインカラー硬化後、境界にクリアジェルを少量置き、アート筆で円を描くようになじませると自然なグラデーションが完成します。薄め液活用法では、ジェルに専用シンナーを1滴混ぜて透明度をアップし、境界を柔らかくします。トップ均し法では、全体に薄くトップジェルを塗布してベースからメインカラーの段差を平滑化します。

どの方法を選ぶかは、使用するジェルの特性や好みによりますが、初心者の方にはクリアジェルぼかし法がおすすめです。失敗しても修正がしやすく、自然な仕上がりが期待できます。

ステップ3:ふちを締める(エッジキャップとサイドウォール)

エッジキャップの正しいやり方は、爪を45度に傾け、筆を垂直に当てて先端の断面を包み、サイドウォールまで一筆で処理することです。この作業により、ネイルの持ちが格段に良くなり、美しい仕上がりが長期間維持できます。

実は、このエッジキャップの工程を省く人が多いのですが、これがあるかないかで仕上がりの品質が大きく変わります。少し面倒でも、必ず行うようにしてください。

ジェルネイルでの塗りかけやり方(硬化タイミング・厚み管理)

最適な硬化タイミングとして、ベースは30秒完全硬化で密着力を確保し、1回目カラーは15秒仮硬化で修正可能な状態を維持し、2回目カラーは30秒完全硬化で発色を安定させ、アート・ぼかしは15秒仮硬化で重ねる層との密着を図り、トップは60秒完全硬化で最終仕上げを行います。

厚み管理の黄金比では、総厚みを自爪の1.5から2倍以内に収め、根元は薄く(段差回避)、中央は最も厚く(強度確保)、先端は薄く仕上げ(自然な仕上がり)を心がけます。このメリハリがあることで、指先全体が美しく見えるんです。

マグネット×塗りかけ(光の流れを重ねてリッチ見え)

2025年トレンドのうずまきマグネット塗りかけの手順をご紹介します。まずベースを塗布してからマグネットカラーを全体の40%に配置し、マグネット棒で光の流れを作成(渦巻き方向)します。次に仮硬化を10秒行い、クリアジェルで境界をぼかし、セカンドマグネット(光量調整)を経て完全硬化を行います。

光の流れのコツは、マグネット棒を2mm浮かせて操作し、3秒間同じ位置をキープすることです。複数方向より一方向の方が上品に仕上がりますので、統一感を意識してください。

ラメ×塗りかけ(粗ラメ/微粒子の粒径設計と置き順)

ラメサイズの使い分け戦略では、粗ラメ(0.8mm以上)をアクセント・ポイント使いとして中央のメインカラー部分に控えめ(1から2粒/爪)で配置します。中粒ラメ(0.3から0.7mm)はメイングリッターとして境界から中央にかけて中程度の密度(自然な輝き)で配置し、微粒子ラメ(0.1から0.2mm)は全体の底上げとして全面に薄く散布して上品な輝きをプラスします。

ラメの配置順序も重要で、最初に微粒子ラメで全体のベースを作り、次に中粒ラメでメインの輝きを演出し、最後に粗ラメでポイントを作ることで、立体感のある美しい仕上がりになります。

よくある失敗からの即解決対処法

色ムラの原因はジェル量不足や筆跡で、クリアジェルで追加ぼかしを行い、予防策として筆は一定方向で動かします。ダマの原因はジェル厚盛りや気泡で、アート筆で軽く押し潰し、容器を振らないことで予防できます。はみ出しの原因は筆コントロール不足で、ウッドスティックで除去し、甘皮から1mm内側をキープすることで予防します。剥がれの原因は脱脂・密着不足で、プライマー追加塗布を行い、3分ベースルーチンを徹底することで予防できます。

失敗を恐れずに、まずは挑戦してみることが大切です。失敗しても対処法を知っていれば、必ず美しい仕上がりにできますから安心してください。

色の組み合わせテンプレ:迷わない配色レシピ24

色選びで迷うことが多い塗りかけネイルですが、実は基本的な配色ルールを知っていれば簡単に美しい組み合わせが作れます。ここでは、プロも使っている配色テンプレートをご紹介します。

肌なじみ×抜け感(ベージュ/グレージュ/ミルキー)

2025年春夏人気No.1のモカムース系では、カフェラテ(ミルキーブラウン×ベージュ)を60:30の面積比でゴールドライン10%を相性アクセントとして加えます。雲グレー(ライトグレー×オフホワイト)を70:20の面積比でシルバーラメ10%をアクセントに、桜ミルク(ピンクベージュ×クリアピンク)を60:35の面積比でパールホワイト5%をアクセントにします。

これらの組み合わせは、どんな肌色の方にも馴染みやすく、上品で洗練された印象を与えます。特にオフィスシーンでも浮くことがないので、働く女性にもおすすめです。

大人モード(モノトーン/カーキ/ボルドー)

トレンドのダークブラウン×アースカラーとして、オリーブエレガント(カーキグレー×オリーブグリーン)は秋冬季節で知的・洗練の印象を、ボルドーニュアンス(ディープレッド×ブラウン)は通年で情熱・上品の印象を、チャコールシック(チャコールグレー×ブラック)は通年でクール・モダンの印象を与えます。

大人モード系の配色は、特別な日やイベントにも適していて、周囲と差をつけたい時にぴったりです。ただし、色が濃いめなので、肌のトーンとのバランスを考慮することが重要です。

季節別トレンド(春夏秋冬の彩度・明度ガイド)

2025年季節別配色マップでは、春(3から5月)はパステル+中彩度を基調とし、ライトピンク×ミントグリーンを推奨組み合わせとして、ビビッド原色・重いダーク系をNGカラーとします。夏(6から8月)はクリア感+涼色を基調とし、ソフトブルー×ホワイトを推奨組み合わせとして、暖色のみの組み合わせをNGカラーとします。

秋(9から11月)はアースカラー+深みを基調とし、テラコッタ×ゴールドを推奨組み合わせとして、蛍光色・アイシーカラーをNGカラーとします。冬(12から2月)はモード系+メタリックを基調とし、ネイビー×シルバーを推奨組み合わせとして、春らしいパステルをNGカラーとします。

トーン・コントラスト・面積比(60-30-10ルール)

.jpg)

プロ直伝:60-30-10ルールの実践法では、60%のベースカラーで全体の印象を決める主役として肌なじみの良いニュートラルカラー、透け感のあるシアータイプを推奨します。30%のサブカラーでメリハリをつける準主役として、ベースと近似色相で明度差をつけ、境界をぼかしてニュアンス感を演出します。10%のアクセントカラーで視線を引く差し色として、ラメ・ストーン・ラインアートで表現し、ベース・サブと対比するカラーを選びます。

この60-30-10ルールを覚えておけば、どんな色の組み合わせでも失敗することがありません。プロのネイリストも必ず使っている基本ルールですから、ぜひマスターしてください。

実例パレット(カラーナンバー/近似色の代替案)

実用的カラー品番リストとして、肌色別おすすめベースではイエベ肌にコーラルベージュ(#E6B8A2)、ブルベ肌にローズベージュ(#D4A5A5)、ニュートラル肌にグレージュ(#C5B5A0)を推奨します。万能サブカラーとして春夏にクリアピンク(#F8E1E8)、秋冬にモカブラウン(#8B6F47)を、鉄板アクセントとしてゴールド(#FFD700)を温かみ系に、シルバー(#C0C0C0)をクール系に、ホワイトパール(#F8F8FF)を上品系に使用します。

これらのカラーナンバーを参考にして、市販のネイルカラーを選ぶ際の目安にしてください。完全に同じ色でなくても、近似色であれば十分美しい仕上がりになります。

デザイン実例&応用:サロン見えする構図と配置

理論を学んだら、次は実践です。ここでは、時短で完成する簡単デザインから、特別な日に映える華やかなデザインまで、幅広くご紹介します。

最短5分のワンポイント/2本アート設計

忙しい平日でも即完成する5分塗りかけネイルとして、シンプルグラデ(5分)では、ベース塗布・硬化を1分、薬指のみマグネットカラーを1分、他4本はシアーピンクを2分、トップ硬化を1分で完成します。ポイントラメ(5分)では、全指ヌードベースを1.5分、中指・薬指にゴールドラメ配置を1.5分、クリアで境界ぼかしを1分、トップ仕上げを1分で完成します。

2本アート設計の黄金パターンとして、中指+薬指は最もバランス良く見える位置で、親指+薬指はフェミニンな印象を、人差し指+小指は個性的・モード系の印象を与えます。忙しい朝でもサッと完成できるので、ぜひ試してみてください。

全指バランス(親指・中指中心、薬指アクセント)

10本指の美しいバランス設計として、基本の3-2-3-2配置があります。親指はシンプル(3割のデザイン負荷)、人差し指・中指はメイン(2割ずつ)、薬指はアクセント(3割で最も目立つ)、小指はシンプル(2割で調和役)の配分で行います。

オフィス対応バージョンでは、親指・小指にヌードベージュ、人差し指・中指にシアーピンク、薬指にピンクベージュ+細いゴールドラインを配置します。写真映えバージョンでは、親指・小指にマットホワイト、人差し指・中指にグレージュグラデ、薬指にシルバーマグネット+ストーンを配置します。

オフィスOK/イベント用/写真映えの作り分け

TPO別デザイン戦略として、オフィスOK(品のある控えめ)では色味制限をベージュ・ピンク・グレー系のみとし、装飾はパール・細いライン・シアーラメに留め、面積比はアート部分を全体の20%以下に抑えます。イベント用(華やか・印象的)では色味は季節のトレンドカラーを積極活用し、装飾はストーン・3Dアート・カラーミックスを取り入れ、面積比はアート部分50%まで拡大OKとします。

写真映え(SNS・記念写真)ではコントラストを明度差を意識的に作り、光沢はマグネット・ミラー・グリッターを多用し、統一感は全指で共通のデザインモチーフを持たせます。シーンに応じて使い分けることで、いつでも適切な印象を与えることができます。

マグネット主役・ラメ主役・ミックスレイヤー

マグネット主役デザインでは配置を薬指・中指の2本とし、他の指はマグネットカラーの薄い色でトーンオントーンにまとめ、アクセントはゴールドラインで境界強調します。ラメ主役デザインでは粒径ミックスとして粗・中・微粒子の3段階を使い、配置パターンはグラデーション状に密度変化させ、ベース選択はラメが映えるダーク系を選びます。

ミックスレイヤー(上級者向け)では、1層目でマグネットでベースを作り、2層目でクリアでぼかし、3層目でラメで質感をプラスし、4層目でトップで艶を統一します。複雑に見えますが、一つずつ丁寧に行えば美しい仕上がりになります。

長さ/形(ラウンド・スクエア・オーバル)別の似合わせ

爪の形別最適塗りかけデザインとして、ラウンドは横グラデーションが似合い(縦ライン強調は避ける、柔らかさを活かす)、スクエアは縦グラデーションが似合い(丸みデザインは避ける、シャープさを強調)、オーバルはどんなデザインもOK(バランス◎)、スクエアオフは幾何学・モード系が似合い(ふんわり系は避ける、現代的印象)です。

長さ別攻略法では、ショート(3mm以下)はシンプル・明るめカラーを、ミディアム(3から7mm)は塗りかけの王道・最も美しく決まるサイズを、ロング(7mm以上)は大胆デザイン・多色使いもOKとします。自分の爪の形と長さを把握して、最適なデザインを選ぶことが美しい仕上がりの秘訣です。

悩み別解決ガイド(セルフネイル「汚い人」を卒業)

ここからは、セルフネイルでよくある悩みを具体的に解決していきます。多くの方が抱えている問題を一つずつクリアして、「セルフネイル汚い人」を卒業しましょう。

「ネイルのふちが汚い」:はみ出しゼロ手技と修正術

根本解決:正しい筆の持ち方では、角度は筆を爪に対して45度で当て、圧力は筆の重さのみで押し付けず、スピードはゆっくりと一定速度で動かします。はみ出しゼロの必勝テクニックとして、マスキング法ではセロテープを甘皮の形に合わせて貼り、少しはみ出すくらいで塗布し、ジェル未硬化のうちにテープを除去してきれいなラインを完成させます。

ガイドライン法では筆先で甘皮周りにうすーく線を引き、その線を目安に本塗布することで失敗する確率が激減します。修正テクニック(やってしまった時の救済法)として、未硬化時はクリーンアップブラシでサッと除去し、硬化後はアセトンを含ませた小筆で溶かして除去し、応急処置としてコンシーラーで隠す(一時的)方法があります。

「厚ぼったい/凹凸」:フォルムを整える塗布量マップ

理想的な塗布量の見える化として、根元は薄く(米粒1個分)、中央は標準(米粒2個分)、先端はやや薄く(米粒1.5個分)の配分で行います。厚ぼったさ回避の3原則として、1回目は薄く全体(色はつかなくてOK)、2回目で発色調整(必要な部分のみ)、3回目は最小限(気になる箇所のみ)で仕上げます。

凹凸解消テクニックとして、セルフレベリングでジェルの自然な流れを活用し、重力活用で爪を下向きにして均一に広がらせ、筆ならしで最後にソフトタッチで表面をなでます。これらの技術を身に付けることで、プロのような滑らかな仕上がりが実現できます。

「持ちが悪い」:剥がれ原因の切り分け(ベース/生活動線/トップ)

剥がれ原因の診断チャートとして、根元からの剥がれは甘皮処理不足や油分残りが主な原因でプレップ強化が解決策、先端からの剥がれはエッジキャップ不足や打撃が原因で生活習慣見直しが解決策、表面めくれはベース密着不良が原因でプライマー使用が解決策、全体的な剥がれはトップコート不良が原因で品質見直しが解決策です。

生活動線チェックリストとして、キーボードは指腹で打つ(爪先厳禁)、掃除はゴム手袋着用、入浴は42度以下のお湯、就寝はハンドクリームで保護することが重要です。持ちを劇的に改善する魔法の一手として、トップの重ね塗り(1週間後)があり、既存のネイルの上から薄くトップジェルを重ねるだけで持続期間が1.5倍になります。

省コスト時短キット/サロン活用の見極め

コスパ最強セルフキット構成として、最低限キット(3,000円以内)ではLEDライト(36W以上)、ベース・トップ・クリアジェル、基本カラー3色(ベージュ・ピンク・ホワイト)、基本ツール(ファイル・プッシャー・筆2本)を揃えます。中級者キット(8,000円以内)では上記に加えてマグネットカラー2色、ラメジェル3種(粗・中・微粒子)、アート筆セット、ストーン・パーツ各種を追加します。

プロ級キット(15,000円以内)では上記に加えて高品質ライト(UV/LED両対応)、プロ用ベース(プライマー系)、カラー10色以上、専用クリーナー・各種ツールを揃えます。サロンVSセルフ見極めとして、デザイン難易度がシンプルから中級はセルフ推奨、高難度アートはサロン推奨、持続期間が1から2週間OKはセルフ推奨、3週間以上希望はサロン推奨、コスト重視度が月2,000円以下はセルフ推奨、品質よりコストはサロン推奨、時間が30分以内はセルフ推奨、仕上がり重視はサロン推奨、特別な日が日常使いはセルフ推奨、イベント・冠婚葬祭はサロン推奨です。

FAQ(よくある質問)

まとめ・結論

「塗りかけネイル 汚い」問題を完全解決するロードマップ

原因から対処、再発防止の要点総括として、6大原因の把握(色選びのミス・エッジ処理の甘さ・ぼかし不足・フォルム崩れ・ベース準備不足・硬化ムラ)、3分ベースルーチンの習慣化(脱脂→甘皮処理→軽いサンディング→形整えで基礎固め)、60-30-10ルールの活用(迷わない配色で失敗率を激減)、工程別「汚い回避法」の実践(乗せる→引く→ぼかすの3段階手順で自然な仕上がり)、TPO別デザイン選択(オフィス・イベント・写真映えに合わせた使い分け)が重要です。

明日から使える「3ステップ実践プラン」

STEP1:道具を揃える(今週)では最低限セット(5,000円以内)を購入し、作業環境を整備(良い照明・平らな台)します。STEP2:基本をマスター(2週目)では3分ベースルーチンを5回練習し、シンプル塗りかけを左手で実践します。STEP3:応用にチャレンジ(3週目)では60-30-10ルールで配色選択し、マグネット or ラメで質感をプラスします。

初心者〜中級者向けの次アクション

初心者さん(月1回セルフネイル)はまず失敗しない2色塗りかけからスタートし、中級者さん(月2から3回セルフネイル)は季節別トレンドカラーでレベルアップし、上級者さん(週1回セルフネイル)はオリジナル配色レシピの開発にチャレンジしましょう。

最後に、塗りかけネイルは「完璧」より「自然な美しさ」が重要です。今日ご紹介したテクニックを1つずつ実践して、あなただけのサロン級塗りかけネイルを完成させてください。美しい指先で、毎日をもっと楽しくしていきましょう。

この記事が「塗りかけネイル 汚い」を検索したあなたのお役に立てれば幸いです。継続的な練習で必ず上達しますので、素敵なネイルライフをお楽しみください。